このページでは、ドイツワインの魅力(特徴・概要)を簡単にまとめてご紹介します。

より詳しい内容に触れたい方は、さらに広い分野を深堀りしてまとめた、当連合会の冊子「ドイツワインの魅力」を是非ご一読ください。

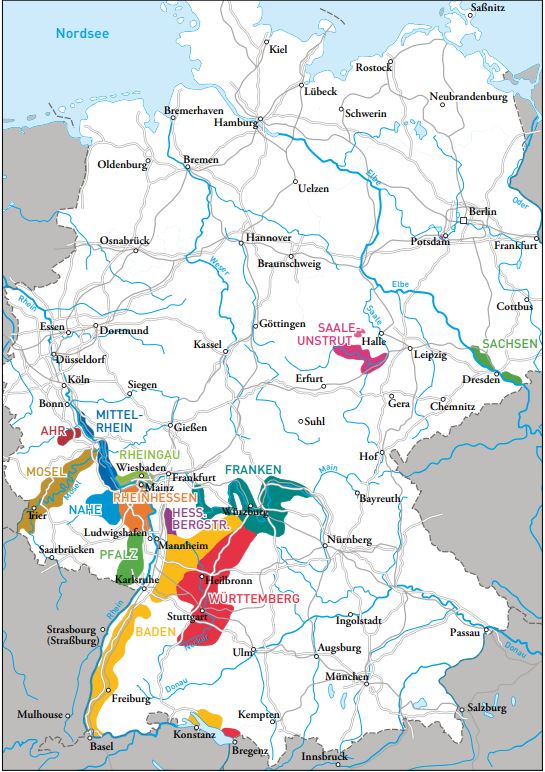

1 個性あふれる13の生産地域

ドイツのブドウ栽培面積は約10万3千ヘクタールで、世界のブドウ栽培面積の1パーセント程度に過ぎません。しかし、ドイツはフランスやイタリアなどと同様にワイン造りの歴史が長く、重要なワイン伝統国の一つです。そして、ドイツワインは、世界のワイン市場や評論家・愛好家の間で評価が上昇しているとともに、ますます存在感が大きくなっています。

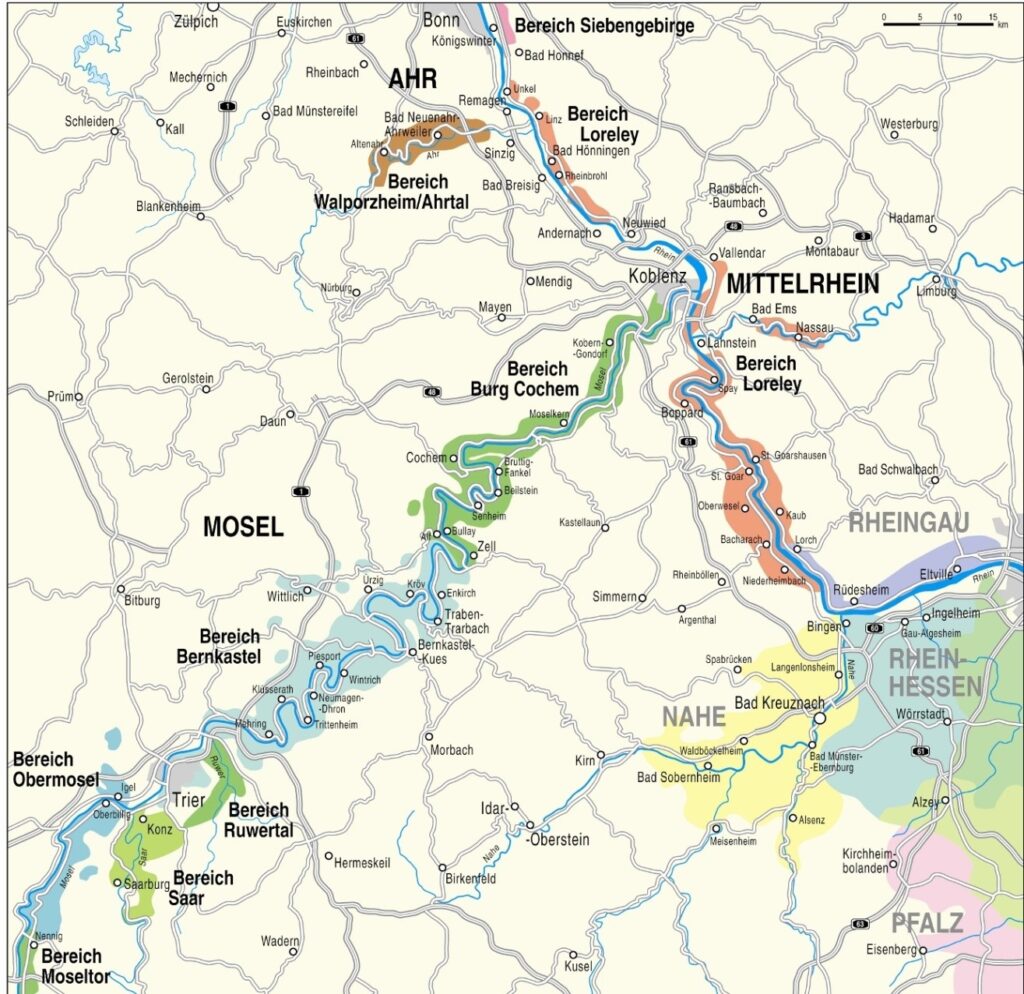

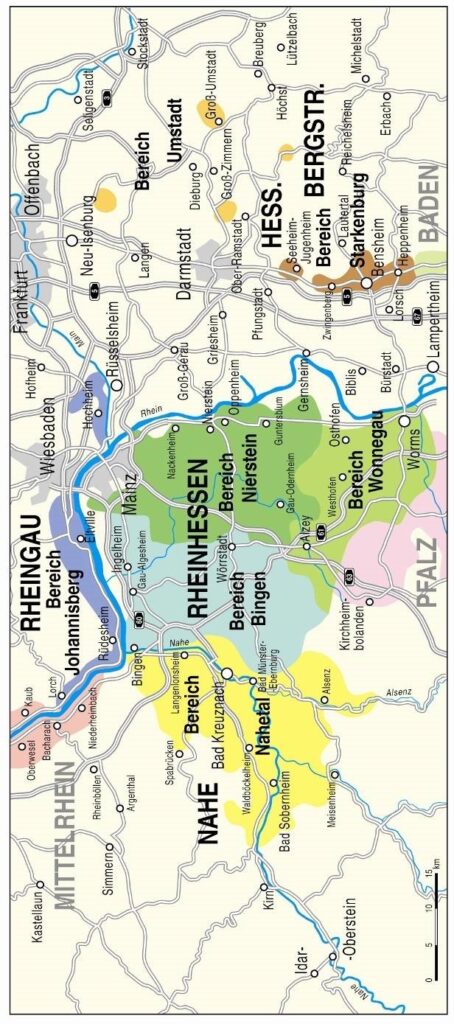

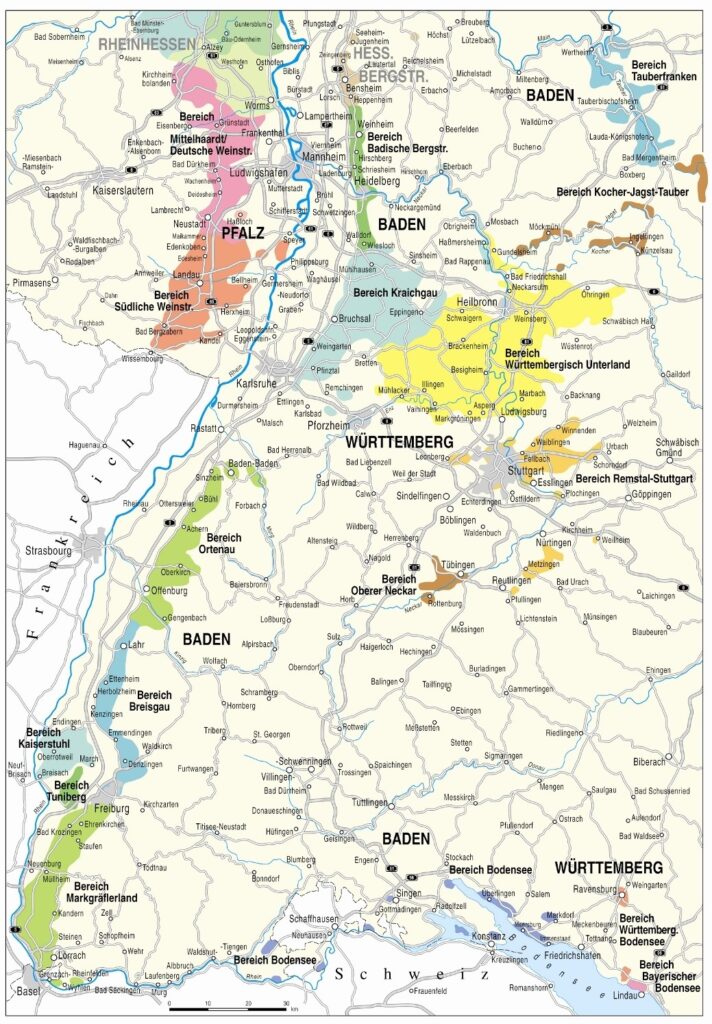

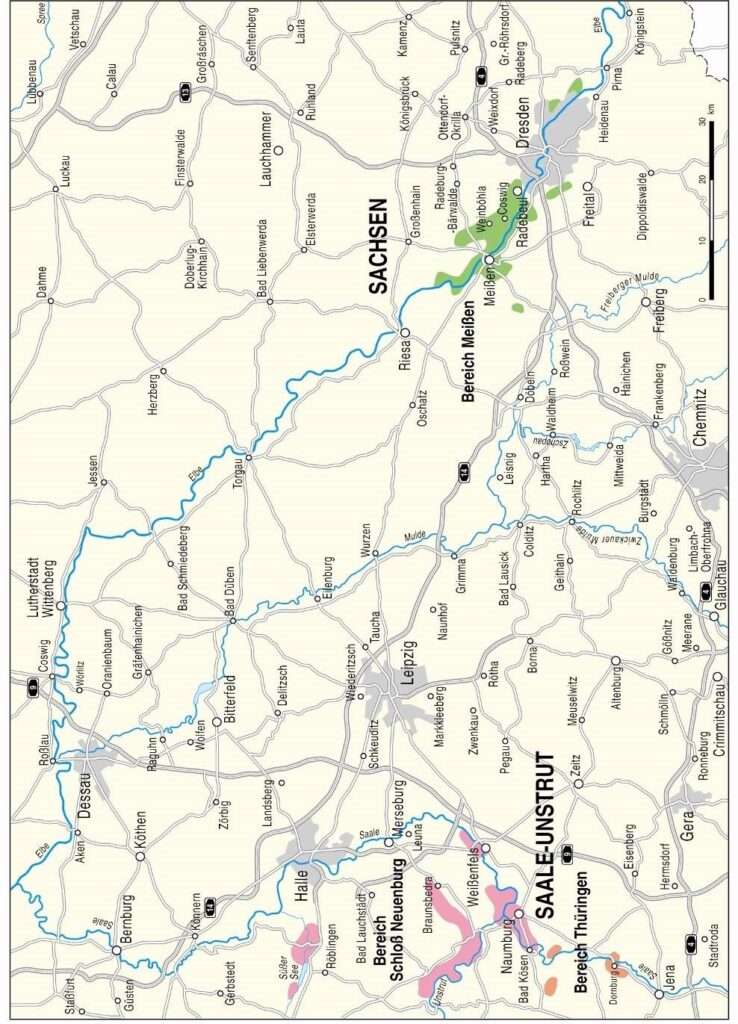

原産地呼称ワインであるクヴァリテーツヴァインとプレディカーツヴァインを生産する地域は13あり、国土の南西部に集中しています。ブドウ栽培面積の広い順に、①ラインヘッセン、②ファルツ、③バーデン、④ヴュルテンベルク、⑤モーゼル、⑥フランケン、⑦ナーエ、⑧ラインガウ、⑨ザーレ・ウンストルート、⑩アール、⑪ザクセン、⑫ミッテルライン、⑬ヘシッシェ・ベルクシュトラーセとなります。⑨ザーレ・ウンストルートと⑪ザクセンは、旧東ドイツに属していました。

地理的呼称ワインであるラントヴァインは、13生産地域とは異なる区分の26の地域から成っています。

それぞれの地域の多様な気候や土壌、ブドウ品種、そして個性あふれる造り手による魅力的なワインが造られています。

Wines of Germany HPより引用

AHR, MITTELRHEIN, MOSEL

HESSISCHE BERGSTRASSE, NAHE, RHEINGAU, RHEINHESSEN

BADEN, PFALZ, WÜRTTEMBERG

SACHSEN, SAALE-UNSTRUT

これらの地域の多くはブドウ栽培地域の北限近く(例えば、北緯50度のラインガウは北海道よりも北の樺太の中央付近)にあるため、内陸にある畑ほど冷涼な大陸性気候(地中海の影響受けるバーデンはより温かい気候)の特徴を強くしていきます。 ※世界地図の画像は総務省HPより加工し掲載

また、高緯度にあるため日照時間が長い点や、雨風を防ぐ黒い森(Schwarzwald)やタウヌス等の森林・山地・山脈が存在する点、保温・反射効果のあるライン川等の河川が数多く存在する点など、世界一美しいと言われる酸を保ったブドウが収穫できる、ブドウ栽培に有利な条件に恵まれています。

そのため、ドイツは注目を浴びている「クール クライメイト」ワインの代表的な産地の一つとなっています。温暖・高温な気候の国々では冷涼効果を得るため、(例えばスペインのリベラ・デル・ドゥエロでは約750メートル〜850メートル、アルゼンチンのカファジァテ近くでは約2,000メートル以上の)高所の畑においてもブドウが栽培されています。

一方、進行する地球温暖化・気候変動の影響はドイツのワイン栽培にも及んでいます。1971年のドイツワイン法制定当時は毎年ブドウが完熟することはなく、高い酸味と調和する甘口のワインが主流となっていましたが、温暖化の影響や栽培・醸造技術等の進展、健康志向等から辛口を求める世界のワイン市場への対応等により、現在は中程度のアルコールと美しい酸でバランスのとれた辛口が主流(中辛口を含め約7割)となっています。早くからワインに親しんでいた方ほど抱きやすい「ドイツワインは甘い」のイメージは過去のものとなっています。また、ソーヴィニョン・ブランやカベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、シラーなど、フランスやイタリア等で栽培されている国際品種の栽培が従来よりも容易になり、その栽培面積は年々増加しています。

一方、繊細で緊張感のあるワイン造りを目指す生産者にとって、近年のブドウ栽培期における気温の上昇は都合の良いことばかりではありません。ブドウの日焼けや、ブドウの糖度が上昇(アルコール度数の上昇につながる)しやすくなったり、これまでと異なる害虫の発生、土壌の乾燥、水不足など様々な問題が生じています。例えば、日焼け対策としては、キャノピーマネジメント(樹冠管理)や収穫時期の早期化などで対応しています。生産者は未来のブドウ畑の姿を想像しながら、自らの目指すワインのスタイルを達成するため、栽培や醸造において工夫を凝らし、様々な取組を進めています。

2 世界に存在感を示し、魅力あふれるドイツワイン

ライン川やマイン川など多くの河川やその支流に広がる急斜面の畑では、粘板岩や石灰岩、雑色砂岩など多様な土壌や優れた栽培・醸造技術等を生かし、高い酸味と豊かな果実味を合わせ持つエレガントなワインが造られています。

栽培面積世界第1位のリースリング。グローセス・ゲヴェックス(特級畑の辛口)や、極めて希少なアイスヴァイン(下画像は収穫前の様子)の極甘口、世界3大貴腐ワインの1つ「トロッケンベーレンアウスレーゼ(TBA)の極甘口(他2つはフランス(ソーテルヌ)とハンガリー(トカイ・アスー、エッセンツィア))や、遅摘みで凝縮感と円熟味の増したシュペートレーゼの甘口、軽妙な酸味と優しい中甘口のバランスが絶妙なカビネット、世界最大規模のスパークリングワイン(ゼクト)等々、極甘口から辛口までのバリエーションに富むエレガントな味わいは私たちの心を躍らせ、正にドイツリースリングの魅力の真骨頂と言えるのではないでしょうか。

世界第3位のシュペートブルグンダー(ピノ・ノワール・下画像)。注目度もますます高まっています。価格が高騰するブルゴーニュ産と比較してコストパフォーマンスに優れているとの声も多くあり、マスターオブワインのジャンシス・ロビンソン氏も、ドイツのピノ・ノワールを高く評価しています。

世界第1位のヴァイスブルグンダー(ピノ・ブラン)や第3位のグラウブルグンダー(ピノ・グリ)、シャルドネのピノトリオも年々増加し、目覚ましい品質の向上を果たしています。

世界最大級のスパークリングワインの消費地であるドイツでは、伝統方式などで造られるゼクトや微発砲のパールワインと呼ばれる発泡性のワインが大量に生産されています。ゼクトと言えばリースリングのイメージがあるかもしれませんが、現在はシャンパーニュと同じシュペートブルグンダーやシュヴァルツリースリング(ムニエ)、シャルドネを使用したゼクトが増加しています。

これまで、寒さへの耐性や安定した収穫量、高い糖度などを得るため、ミュラー・トゥルガウ(世界第1位)やケルナー(世界第1位)、ショイレーベ(世界第1位)など多様な交配品種が生み出されてきました。これらの栽培面積は全体として減少傾向にありますが、現在も世界で独自の存在感を持って楽しまれています。

今、ビオワインの生産も、世界の需要の増加に伴い年々増加しています。ドイツ国内のビオワインの葡萄の栽培面積は、全体の約12%を占めています(2021年現在)。多くの醸造所が、EUビオなどの認証の有無にかかわらず、持続可能性を意識したワイン造りを行っています。

特に注目されているのが、農薬散布を大幅に減らすことができる「ピーヴィー(PiWi=Pilzwiderstandsfähige Rebsorten)」と呼ばれるカビ菌耐性品種で、栽培面積は年々増加しています。第一世代の黒葡萄のレゲント(Regent)や白葡萄のヨハニーター(Johanniter)、ソラリス(Solaris)など、より耐性のある第二世代の白葡萄のカベルネ・ブランやソーヴィニヤック、ソヴィニエ・グリ、ムスカリス、黒葡萄のモナルヒなど、ピーヴィーは持続可能性の観点からも世界が注目しており、栽培面積は急激に拡大しています。

海外の優れた技術を学んだ若者たちとベテランたちが、地球温暖化の影響を逆手にとり、エレガントな風味とボリューム感が調和した、世界を驚かすようなワインを生産しています。

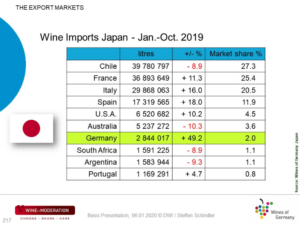

さて、2019年には日本のドイツワイン輸入量が急激に増加しました。

Wines of Germanyは、2019年(1月〜10月)の輸入量が50%増加したとし、これは他の輸出国の伸びと比較し最も高い数字であるとともに、日本国内におけるドイツワインに関連したメディア露出の増加と相関していると述べています。一方、2018年はここ数年で最も輸入量が減少した年でもあるため、増加傾向が続くかどうかについては、今後の輸入量の変化に注目する必要があるでしょう。

©Deutsches Weininstitut

実際、輸入量の増加や新たなドイツワインを主力として扱う飲食店やインポーターの参入、ドイツワインケナー・上級ケナー呼称資格試験の受験者の増加などと歩調を合わせるように、ドイツワインの魅力を記事として扱うメディアも増加しています(dancyuなど)。

伝統と革新を併せ持ち、多様な魅力を楽しめるドイツワイン。和食はもちろん、フレンチや中華、すき焼きや焼き鳥など、実に幅広い料理とマッチします。

本連合会では、ケナー・上級ケナー呼称資格試験やセミナー、ワイン会など様々な取組を通し、皆さんにこうした魅力を実感・体験いただく機会を引き続き提供してまいります。

※ 1,2の画像は全てDeutsches Weininstitut提供

3 ドイツワインの最新統計(データ)

Wines of Germany(2022/2023)ドイツワイン統計へのリンク

4 ドイツワインの基礎知識

⑴ 主なドイツワインの種類

・ ヴァイスヴァイン(WEISSWEIN)

白ワイン。リースリングなど白ブドウ品種で造られる非発泡性ワイン。

・ ロートヴァイン(ROTWEIN)

赤ワイン。シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)など黒ブドウで造られる非発泡性ワイン。

・ ロートリング(ROTLING)

白ブドウと黒ブドウ、又は各ブドウを破砕した混合物を圧搾し造られる非発泡性ワイン。バーディッシュ・ロートゴルト※1やシラーヴァイン※2など、地域等による違いがあります。

・ ゼクト(SEKT)

発泡性ワイン。アルコール度数10%以上、炭酸ガス圧3.5バール以上等の要件があります。ドイチャーゼクト※3やゼクトb.A※4など様々な種類に分かれます。

・ パールヴァイン(PERLWEIN)

一般的に炭酸ガスを注入した発泡性ワイン。炭酸ガス圧は1〜2.5バールで「セッコ(Secco)」とも呼ばれています。

・ ヴァイスヘルプスト(WEISSHERBST)

Qualitätswein以上のロゼワインに対する表示で、赤ワイン用の葡萄一種類から作られるロゼワインの一種。ロゼワインと異なり色に規定がなく、白ワインのような色合いのものもあり、少なくとも95%は白ワインの要領で圧搾した果汁を使用する。同一品種の赤ワインを最大5%ブレンドし、色をつけることが認められている。

・ ブラン・ド・ノワール(BLANC DE NOIR)

黒ブドウから造られる白色や淡いピンク色のワイン。ヴァイスヘルプストがこう呼ばれることが多くなっています。発泡・非発泡性いずれもあります。

・ フェーダーヴァイザー(FEDERWEISSER)

(ワインになる前の)発酵中のワイン。

※1 バーデンの特産。グラウブルグンダー(白ブドウ)とシュペートブルグンダー(黒ブドウ)を使用。

※2 ヴュルテンベルクの特産。リースリング(白ブドウ)とトロリンガー(黒ブドウ)を使用。

※3 ドイツ産ベースワイン使用、異なる生産地のブレンド可

※4 1つの生産地域のベースワインを使用

⑵ ドイツワインとは(ドイツワイン法における原産地制度)

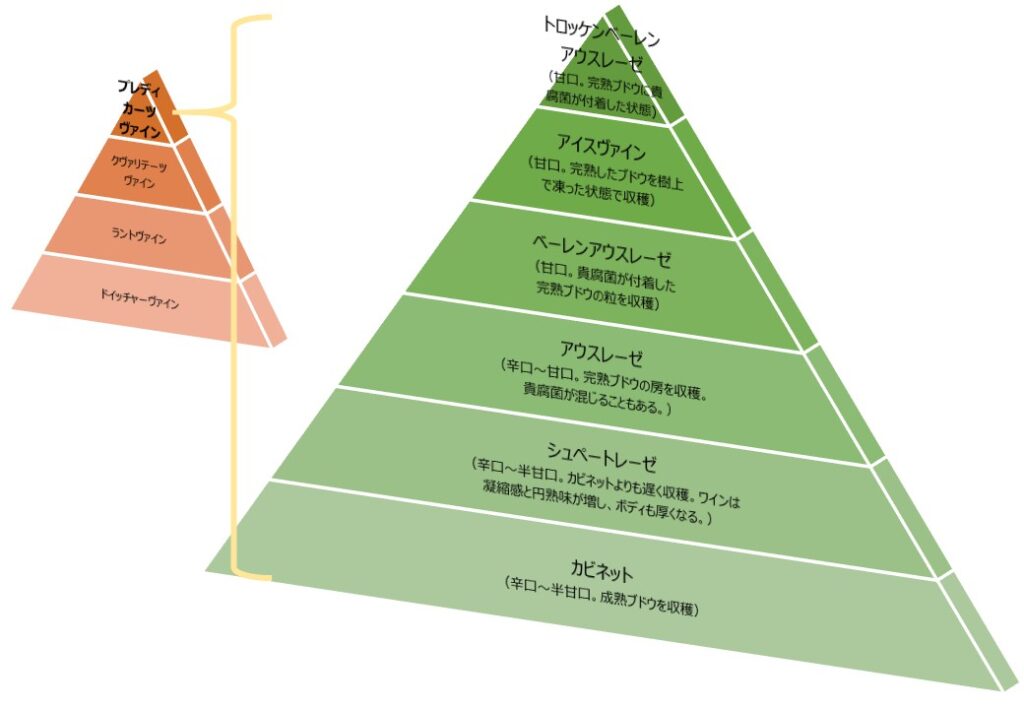

EUのルールに準じた原産地制度を採用するとともに、ドイツ独自のブドウ収穫時の果汁糖度による品質等級の分類が行われています。現行の果汁糖度による分類は1971年に定められましたが、現在見直しが進んでおり、2020年8月19日の閣議で果汁糖度からテロワールに基づく基準に変更することが了承されました。

なお、2021年にドイツワイン法の改正がありました。EUのワイン法と同様、ワインの品質を原産地を基準に格付けする原則を導入するなど、新たな諸規定が定められています(諸規定により実施時期は異なります)。

| 階 層 | 説 明 | 面積 割合 |

|

|

プレディカーツヴァイン(Prädikatswein) |

原産地呼称 保護ワイン(g.U.) |

・13生産地域内のブドウを100%使用 |

約96% |

| クヴァリテーツヴァイン(Qualitätswein) | ・13生産地域内のブドウを100%使用 ・補糖可 |

||

| ラントヴァイン(Landwein) | 地理的表示保護ワイン(g.g.A.) | ・13生産地域と異なる区分の26地域(大半は13地域内)のブドウを85%使用 | 約4% |

| ドイッチャーヴァイン(Deutscher Wein) | 地理的表示のないワイン | ・ドイツ国内ブドウを100%使用 ・国内他地域のブドウの混醸可 |

|

プレディカーツヴァインは、収穫時の果汁糖度(マスト重量)に応じ、以下の6階級に分けられます。

⑶ VDP(ドイツ・プレディカーツヴァイン生産者協会)による分類

VDP(日本語では、ドイツ・プレディカーツヴァイン生産者協会、ドイツ高品質ワイン醸造家協会などと訳される。)と呼ばれるドイツトップクラスの約200醸造所が加盟する独立団体があります。高品質のワインを生産している等の理由から、日本にも多くの生産者のワインが輸入されていますので、是非ワインショップ等で探してみてください。

この団体では、ドイツワイン法とは別に独自の栽培・醸造基準を定め、「グローセ・ラーゲ(Grosse Lage、特級畑)」「エアステ・ラーゲ(Erste Lage、1級畑)」「オルツヴァイン(Ortswein、村名ワイン)」「グーツヴァイン(Gutswein、エステートワイン)」の4層からなるブドウ畑の等級付けを行っています。

なお、グローセ・ラーゲのブドウのみで造られる辛口ワインを「グローセス・ゲヴェックス(Großes Gewächs、略してGG)」と言います。ドイツワイン法の分類では、クヴァリテーツヴァインに分類されます。

⑷ 主な味わいによる分類

ドイツで生産されるワインの約7割は辛口(中辛口を含む)で占められており(2022年統計)、この割合は年々増加しています。

| 分類 | 味筋 | 備考 |

| トロッケン ※1 (TROCKEN) |

辛口 | ワインの糖分が9グラム/リットル以下 |

| ハルプトロッケン ※2 (HALBTROCKEN) |

半辛口 | 〜18グラム/リットル |

| リープリッヒ (LIEBLICH) |

甘口 | 〜45グラム/リットル |

| ズース(SÜß) | 甘口 | 45グラム/リットル以上 |

※ 1 一定の酸度の範囲内でトロッケンよりも残糖度が緩いクラシック(CLASSIC、調和のとれた辛口)という表示もあります。

※ 2 ファインヘルプ(FEINHERB、辛口と甘口の中間、ハルプトロッケンの同義語)と呼ぶこともあります。

⑸ ワインボトルのエチケットの読み方

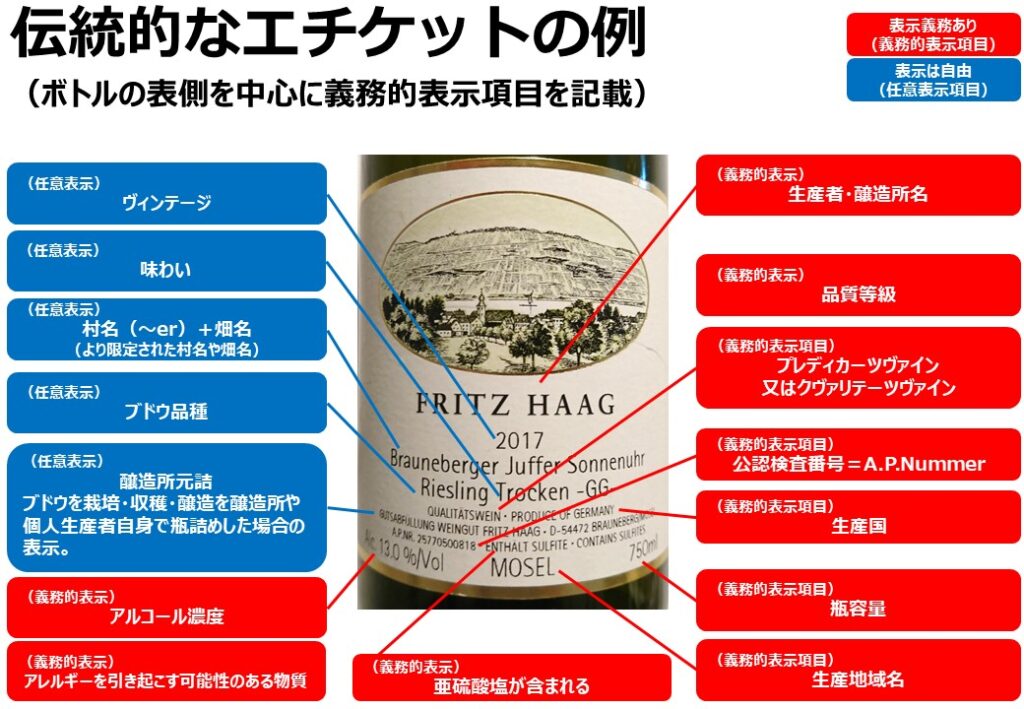

ボトルのラベルを「エチケット」と呼びます。エチケットには「義務的表示項目」と「任意表示項目」の2種類があります。ブドウ品種名は同一品種が85%以上使用されている場合に表示できます。

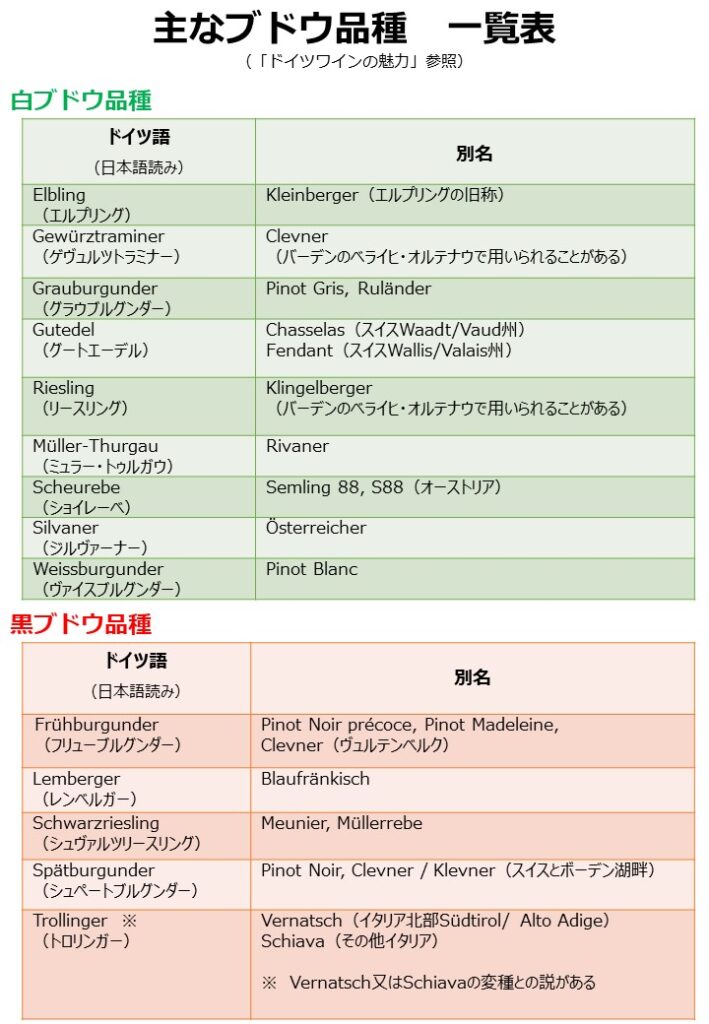

⑹ 主なブドウ品種

ア 栽培面積の状況

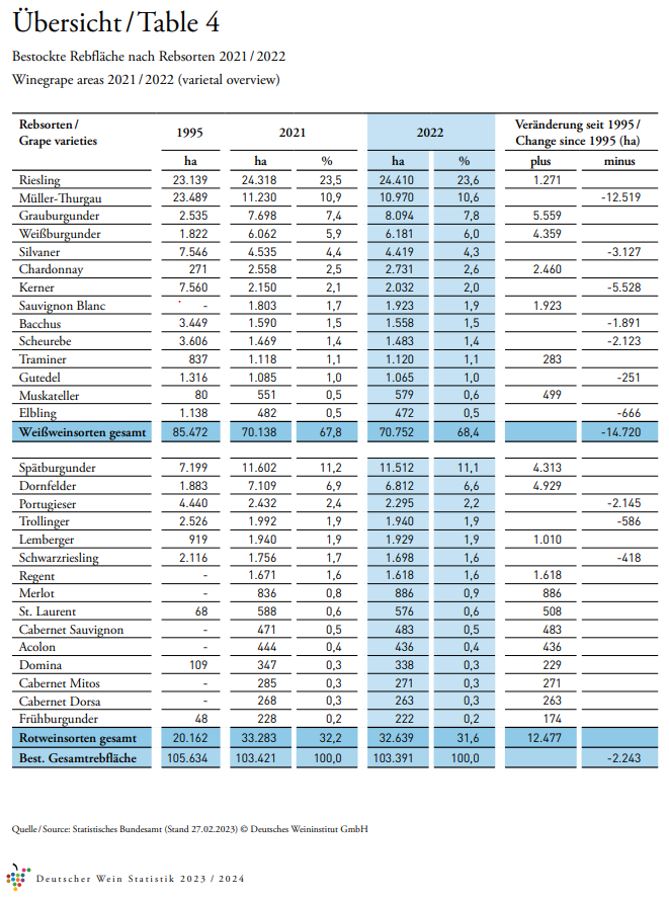

2022年のドイツにおけるブドウ栽培面積は103,391haです。その内訳は白ブドウ70,752ha(67.4%)、黒ブドウ32,639ha(31.6%)となっています。

白ブドウでは、ドイツのブドウ栽培面積の約24%を占めるリースリングは24,318haで、世界第1位の栽培面積を誇ります。

また、ミュラー・トゥルガウ(10,970ha)やジルヴァーナー(4,419ha)、ヴァイスブルグンダー(=ピノ・ブラン、6,181ha)も世界第1位、グラウブルグンダー(=ピノ・グリ、8,094ha)は第3位に位置しています。

黒ブドウでは、ドイツのブドウ栽培面積の約11%を占めるシュペートブルグンダーは11,512haで、世界第3位の栽培面積を誇ります。レンベルガー(=ブラウフレンキッシュ、1,929ha)も同じく第3位、ドイツで交配されたドルンフェルダー(6,812ha)は第1位となっています。

(上の統計はWines of Germany HPより引用、世界順位は2015年統計)

イ 主な傾向

・ 黒ブドウ品種の中期的な増加

中期的に見た場合、1970年の白ブドウと黒ブドウの栽培面積の比率は、白ブドウが85.3%で黒ブドウが14.7%でしたが、1980年代後半からの赤ワインブームやシュペートブルグンダーの世界的な評価の高まり、地球温暖化などの影響により、2022年の黒ブドウは31.6%となっています(白ブドウ68.4%)。

一方、短期的に見た場合、2005年頃(36.8%)から黒ブドウの割合はほぼ横ばい(若干の減少傾向)の状況です。

・ 安定した人気を誇るリースリングとシュペートブルグンダー

2022年のリースリングとシュペートブルグンダーを合わせた栽培面積は35,922haで、ニュージーランドのブドウ栽培面積(約4万ha)に迫ります。ドイツ国内のブドウ栽培面積に占める割合は約35%で、1990年頃に25%を超えて以来上昇傾向が続いています。

・ 交配品種の減少と根強い人気、Piwi品種の台頭

ドイツでは国内にある複数のブドウ栽培・醸造研究所において、ブドウの品質向上(早熟かつ高い糖度の得やすさや病虫害やカビ菌・ウイルスへの耐性、色素・香り・味わい、気候耐性、収穫量など)を目的にブドウ品種をかけ合わせ、新しい品種を生み出す「品種交配」の研究が積極的に行われてきました。

上の円グラフにある白ブドウ品種のミュラー・トゥルガウ(リースリングとマドレーヌ・ロイアル)やケルナー(トロリンガーとリースリング)、黒ブドウ品種のドルンフェルダー(ヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーベ)などが交配品種に当たります。こうした交配品種のうち、1990年代半ばまで白ブドウ品種で最大の栽培面積を誇っていたミュラー・トゥルガウや、同時期に約8%の面積を占めていたケルナーは温暖化や市場ニーズ等々の影響により減少傾向にあります。

一方、アロマティックな香りと心地よい酸味のショイレーベ(リースリングとブケットトラウベ)がソーヴィニヨンブランと比較され脚光を浴びたり、レゲント(ジルヴァーナー、ミュラー・トゥルガウとシャンボーソン)など農薬散布量を減らすこともできるカビ菌耐性品種(ピーヴィー=PiWi)の研究が一層進んでいます。

ピーヴィー種は、カビ菌に耐性のあるアメリカ品種などとヨーロッパ品種の交配で生まれましたが、ドイツのワイン研究所では、更に抵抗力が強く、美味しいワインを生み出すため努力を重ねています。そして、現在ドイツでは葡萄の栽培がデンマークとの国境・ズュルト島カイトゥムあたり(北緯約55度)まで広がっていますが、こうした北の地域ではピーヴィー種が多く栽培されています。このように交配品種は形を変えながらドイツワインの発展・多様性に大きく貢献しています。

・ ブルゴーニュ品種や国際品種の台頭

ドイツでは地球温暖化や栽培・醸造技術の向上、食事への合わせやすさなども相まって、シャルドネやシュペートブルグンダー、グラウブルグンダー、ヴァイスブルグンダーの栽培面積が急増しています。シャルドネの増加割合は驚異的です。1995年にはわずか271haだったものが2022年は2,731haとなっており、2021年にケルナーを上回りました。ヴァイスブルグンダーは1995年の1,822haから2022年に6,181haに増加しており、2016年にはジルヴァーナーの栽培面積を上回り、白ブドウ品種第4位となっています。

ソーヴィニヨンブランの増加にも目を見張るものがあります。1995年にはほぼゼロに近かったものが2022年には1,923haに増加し、その品質に対する世界の評価も高まっています。

・ 土着品種への回帰

世界の多くのワイン産地において、その地域で昔から栽培されてきたブドウ品種への関心が高まっています。ドイツにおいてもフランケン・ラインヘッセンのジルヴァーナーや、ヴュルテンベルクのトロリンガー、ムスカテラー、ゲヴュルツトラミナーなど多くの品種が、栽培・醸造技術の向上による品質向上や販売戦略などの観点からも注目されています。その他、グートエーデル(主にバーデンのマルクグレーフラーラントで栽培、スイスではシャスラと呼ばれる)や、エルプリング(モーゼルの一部で栽培)はヨーロッパ最古のブドウの一つとも言われ、地域住民から愛され続けています。

⑺ 生産地域の特徴 ※編集中

① ラインヘッセン(RHEINHESSEN)

② ファルツ(PFALZ)

③ バーデン(BADEN)

ドイツワインアカデミー・バーデン報告【Report of German Wine Academy(in Baden) 2019】

④ ヴュルテンベルク(WÜRTTEMBERG)

⑤ モーゼル(MOSEL)

ドイツ最古のワイン産地、モーゼル地方の類まれなる白ワインの魅力とは?

⑥ フランケン(FRANKEN)

⑦ ナーエ(NAHE)

⑧ ラインガウ(RHEINGAU)

⑨ ザーレ・ウンストルート(SAALE-UNSTRUT)

⑩ アール(AHR)

⑪ ザクセン(SACHSEN)

⑫ ミッテルライン(MITTELRHEIN)

⑬ ヘシッシェ・ベルクシュトラーセ(HESSISCHE BERGSTRAßE)

⑻ ドイツワインの歴史 ※編集中

ア ドイツにおける主な出来事

・ 約8,000年前 メソポタミア地域でワイン造りが開始

・ 3世紀 ローマの軍人皇帝プロブスがドイツでワイン造りを開始

・ 4世紀 詩人アウソニウスがモゼラ(最古の文献)でドイツのブドウ栽培を描写

・ 8~9世紀 カール大帝がブドウ栽培を指示、征服地で貴族や聖職者がブドウ畑を所有

・ 15世紀 リースリングの最古の記録

・ 16世紀 ドイツのブドウ畑は過去最大規模に拡大(現在の約4倍の面積)

・ 17世紀 マインツ大司教が特定の畑のブドウをリースリングに植え替えるよう命令

・ 18世紀 ラインガウの領主司教がヨハニスベルクにリースリング等の栽培を命令

・ 同 クレメンス・ヴェンツェスラウス・フォン・ザクセンによる植替命令

・ 同 優れたワインをカビネットと呼ぶ特別なセラーに保管

・ 同 貴腐ワインの登場

・ 19世紀 品質向上(フェルディナンド・エクスレの果汁糖度測定用比重計開発など)

・ 同 葡萄栽培研究所や国営醸造所、協同組合の設立

・ 同~20世紀 フィロキセラ(ドイツ語でレープラウス Reblaus)襲撃, 1863年)

・ 20世紀 VDP発足、第一次世界大戦・第二次世界大戦でブドウ栽培面積が激減

・ 1950年代 畑の区画整理、ラインヘッセンの造り手が化学肥料・農薬使用を廃止

・ 1980年代 本格的なビオワイン生産

・ 2012年 EUの原産地呼称制度を導入

・ 2021年 新ドイツワイン法制定

イ 日本における出来事も含む歴史

・ドイツワイン物語(本連合会顧問 木下勝実氏)

5 ドイツワインケナー、上級ケナー、ケナーエキスパート、セミナー講師の4つの呼称資格

ドイツワインが好き、ドイツやワインに関心がある、ドイツワインの世界を知りたい、資格という一つの目標に向かって学びを高めたい、仕事に生かしたい、仲間をつくりたい、資格を生かし普及啓発活動に取り組みたい方など、目的やドイツワインの知識などに応じた4つの呼称資格試験を用意しています。

呼称資格認定制度のページ

6 ドイツワインに関する参考文献等(国内で比較的入手しやすい日本語のもの)

・ ドイツワインに関する統計(Wines of GermanyのHP)

・ ドイツワインの魅力 2023年度版(ドイツワインケナー・上級ケナー呼称資格試験受験申込時に送付されます。一般販売も行っています。)

・ ドイツワインケナー・上級ケナー呼称資格認定試験過去問題集 2023年版

・ ドイツ話飲物語 ワインは文化の泉(木下勝実氏著)

・ ドイツワイン入門(Wines of Germany日本オフィス)

・ FINE WINEシリーズ ドイツ(ガイアブックス、シュテファン・ラインハルト著)

・ 寿司とワイン(ガイアブックス ※漫画)

・ おいしいワインが出来た!〜名門ケラー醸造所 飛び込み奮闘記〜(講談社文庫、岩本順子氏著)

・ 森と山と川でたどるドイツ史(岩波ジュニア文庫)

・ 日本ソムリエ協会 教本 J.S.A.ソムリエ J.S.A.ワインエキスパート((一社)日本ソムリエ協会)

・ ドイツワイン通信講座(Vino Hayashi ※山野 高弘氏著)

7 ドイツワインに関する連携機関等リンク(さらに詳しく知りたい方は)

・ドイツワイン通信(ドイツワインケナーエキスパート、ドイツワインセミナー講師らによる発信)

・Wines of Germany日本オフィスのHP

・岩本順子氏のドイツワインナビゲーター

・沼尻慎一氏のソムリエドイツ特派員便り

※ 詳細は冊子「ドイツワインの魅力 2024年度版」(日本ドイツワイン協会連合会発行)をご購入の上、お楽しみください。